멸종위기 연하장을 20여 년째 보내는 사람

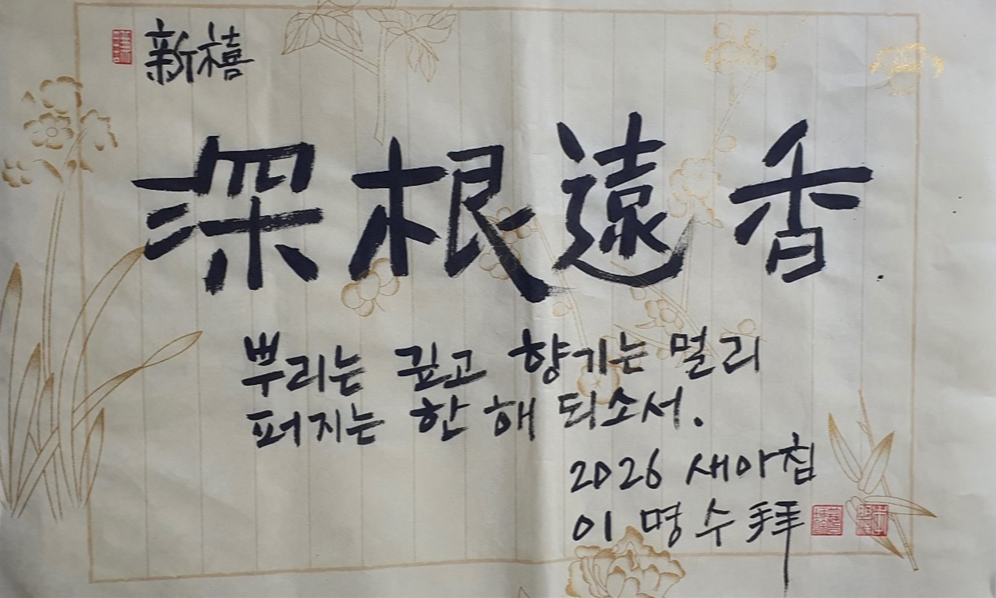

SNS가 일상이 된 시대, 새해 인사는 한결 가벼워졌다. 카카오톡 창을 열어 복사한 문장에 이모티콘을 얹어 '전송' 버튼만 누르면 그만이다. 받는 이의 얼굴을 깊이 떠올릴 필요도, 손의 온기를 실을 겨를도 없다. 인사는 손쉽고 효율적이다. 하지만 나는 그 매끄러운 방식이 늘 탐탁지 않았다. 새해 인사만큼은 최소한의 '시간'과 '물성'이 깃들어야 한다고 믿었기 때문이다. 나는 20여 년 전부터 해마다 12월이 되면 연하장에 새길 글귀를 고심한다. 초등학생마저 휴대전화를 들고 다니던 시절, 출판사 편집 책임자였던 나는 휴대전화와 승용차, 카드가 없는 '3無'의 삶을 살았다. 연락이 끊기는 불편보다 생각이 단절되는 불안이 더 크게 다가왔던, 이른바 '자발적 불편'을 기꺼이 실천하던 현대판 원시인이었다. 그때 나에게 연하장은 세상과 연결되는 가장 정중한 통로였다. 문장은 곧 책임, 1년을 함께할 글귀들 연하장은 참으로 기이한 기록이다. 일기처럼 지극히 사적인 것도 아니고, 계약서처럼 오롯이 공적인 것도 아니다. 그 중간 어딘가에서 상대를 향해 정성을 다하면서도, 동시에 나 자신에게 보내는 한 해의 굳건한 다짐이기도 하다. 출판 편집자로 살아온 40년 세월 동안 문장은 늘 나에게 '책임'이었다. 한 문장이 때론 사람을 살리기도 하고, 때론 돌이킬 수 없는 오해를 낳기도 하는 현장을 숱하게 목도해 왔다. 하여 나의 연하장은 가볍게 읽고 스쳐 지나가는 인사가 아니라, 받는 이의 곁에서 1년을 의연히 버텨낼 문장이어야 했다. 나는 해마다 20여 개의 문구를 손수 짓는다. 한자 네 글자를 쓰고, 그 뜻을 한글로 간결하게 풀어 적는 방식이다. 창작자로서 틀에 박힌 것을 경계하기에 매년 새로운 문구를 골라내는 작업에 가장 많은 공력을 기울인다. 올해도 나를 다스리고 타인을 축복할 문장들을 길어 올렸다. 深根遠香(심근원향): 뿌리는 깊이 내리고 향기는 멀리 퍼지는 한 해 되소서. 思惟開花(사유개화): 깊은 사유가 꽃피어 삶에 향기를 더하는 한 해 되소서. 破竹之勢(파죽지세): 막혔던 길이 시원스레 열리는 한 해 되소서. 전체 내용보기