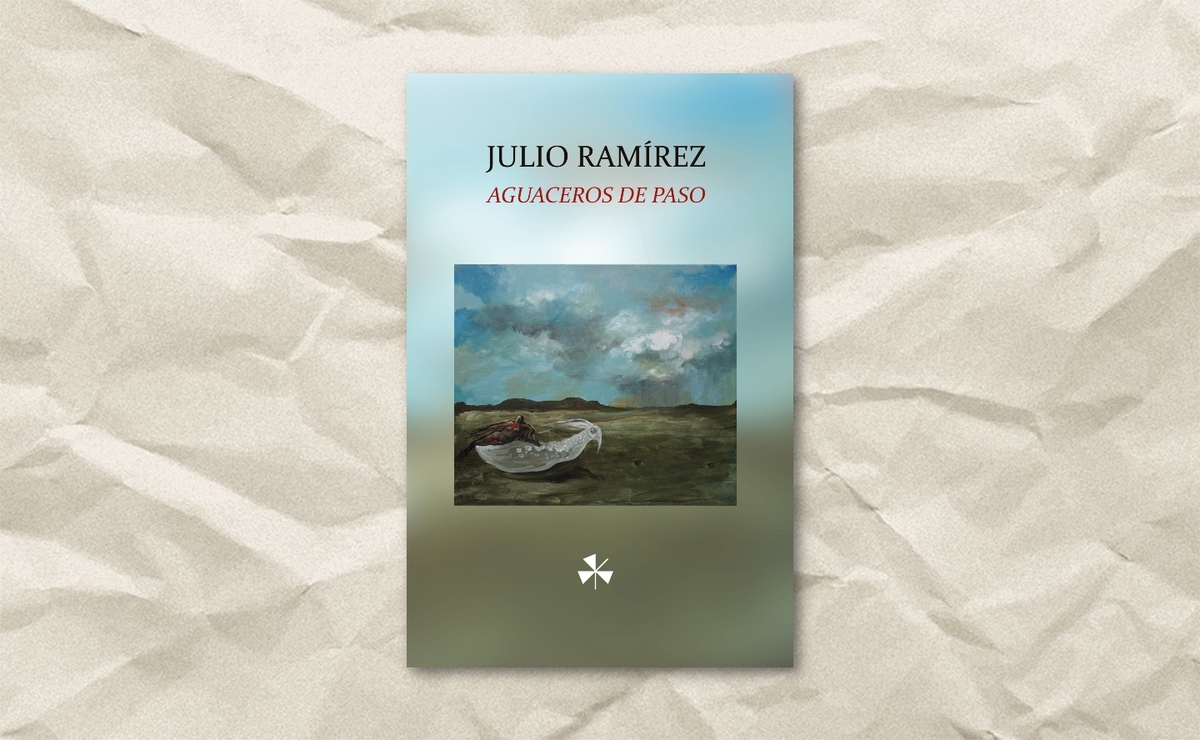

‘Aguaceros de paso’, de Julio Ramírez: la poética de la intemperie

Aguaceros de paso (FR Editor, México, 2a. edición) de Julio Ramírez, es un libro construido desde la lógica de la irrupción. Entra por la noche, por la cantina, por la calle húmeda, por la memoria corporal del lector, y se queda ahí, respirando. No es un poemario complaciente ni delicado: es áspero, urbano, profundamente humano. Su voz se construye desde el borde —del amor, de la muerte, de la ciudad, de la pérdida— y desde ahí mira todo lo demás con una mezcla de ironía, ternura y rabia lúcida.Uno de los grandes aciertos del libro es su relación con la ciudad. La noche no es un telón de fondo sino un organismo vivo: “tan calles / tan lluvia / tan piedra”. Ramírez escribe desde una ciudad que observa, tropieza, mea postigos, baja enaguas al silencio provinciano. Hay aquí una poética de lo urbano que no idealiza: la ciudad es farol cansado, luciérnaga bohemia, esquina que mira caer al hablante lírico. La experiencia urbana no es solo espacial, es moral y afectiva. Vivir la ciudad es preguntarse, con crudeza y humor, “para saber dónde carajos vivo”.El amor, otro de los ejes del libro, aparece siempre ligado a la pérdida. No hay aquí exaltación romántica, sino una conciencia amarga del desfase: amar es ir mar adentro sin saber cuándo se soltó el remo. Quitar el nombre del otro “como se quita el alma / de los juguetes viejos” es una de las imágenes más duras y precisas del libro: el amor como algo que fue esencial y ahora sólo duele al tocarlo. El deseo es urbano, nocturno, corporal, pero también fallido, siempre a destiempo. Incluso cuando el poema afirma “aún no se me olvida que te quiero”, lo hace desde la hora absurda —las cuatro y treinta y cinco minutos de septiembre—, como si el amor fuera un error persistente del reloj.Uno de los núcleos más potentes de Aguaceros de paso es su reflexión sobre la muerte. Julio Ramírez la baja del altar metafísico y la sienta a la mesa. La muerte aquí no es solemne: es posesiva, vulgar, fiel, “putísima y más fiel de los amantes”. Es cordón umbilical mal enterrado, lunar canceroso del vivir, comadre del viento que toca la puerta sin avisar. Esta desmitificación no la vuelve menos inquietante; al contrario, la hace íntima. La muerte aparece como una presencia cotidiana, familiar, casi doméstica, adornada de azúcar en noviembre, sonriendo sin reloj checador. El poeta no le teme desde el pánico, sino desde el reconocimiento: la muerte es parte del trato.Hay en estos poemas una ética del desgaste. Los días son hojitas de almanaque, cartas sin remitente, suelas gastadas. Vivir es aprender a no pisar la tierra, sembrar en despeñaderos, alimentar ciervos de papel. Esta conciencia del fracaso —amoroso, vital, histórico— no desemboca en el cinismo, sino en una extraña forma de ternura. El libro está lleno de gestos pequeños, corporales, casi infantiles: canicas en los bolsillos, escribir sin dormir, escuchar grillos que no piden nada pero están. Incluso frente a la muerte del otro —del hermano, del hijo simbólico— el lenguaje se vuelve acto de resistencia: “Entonces, es imposible que mueras”. Escribir aparece como la forma mínima y obstinada de mantener al otro en el mundo.Formalmente, Aguaceros de paso se mueve con libertad. Hay poemas largos, casi monólogos torrenciales, y fragmentos numerados que dialogan entre sí. El tono fluctúa entre lo coloquial y lo lírico sin perder cohesión. El poeta se permite el humor, la grosería, la pregunta existencial, el reclamo al mesero, al viento, al asfalto. Esa mezcla es parte de su fuerza: el poema no se separa de la vida cotidiana, la arrastra consigo. La poesía ocurre en la cantina, en la fábrica, en el espejo, en la mesa familiar.Quizá uno de los méritos mayores del libro sea su honestidad emocional. No hay pose de poeta maldito ni sentimentalismo fácil. Hay un hablante que duda, que no entiende nada, que reconoce que la cordura es un tren de juguete arrumbado en la infancia. Esa vulnerabilidad, expresada con imágenes contundentes y una voz reconocible, hace que Aguaceros de paso se lea como una conversación nocturna prolongada: incómoda a veces, conmovedora otras, pero siempre necesaria.En un panorama poético donde a menudo se busca la limpieza excesiva o la abstracción pulida, el libro de Julio Ramírez apuesta por el barro, la saliva, el agua de temporal. La vida, dice el poema, es solo un vaso de agua que pasa frente a la ventana. Aguaceros de paso no intenta retenerla: la mira pasar, a veces le aplaude, a veces le toca las nalgas, y luego se queda solo frente al espejo. Y en ese gesto —tan humano, tan nocturno— reside su mayor fuerza.AQ / MCB