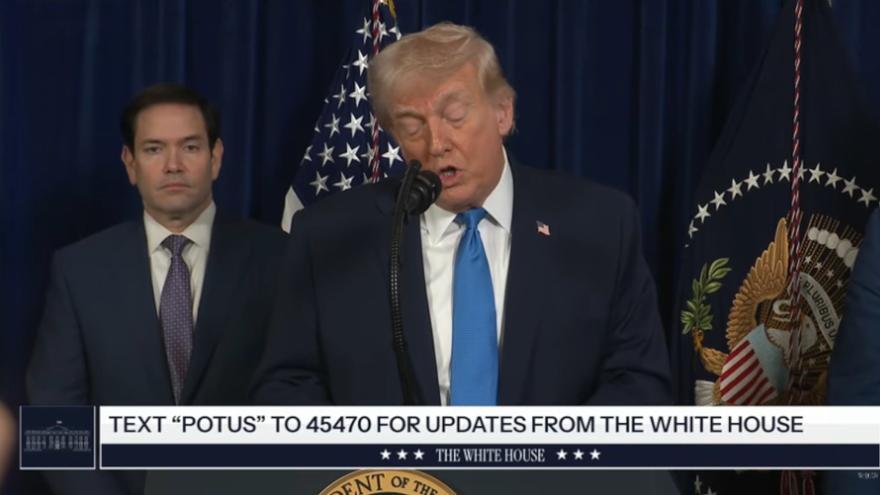

Trump, dictador de Occidente

Está fuera de toda duda que la agresión a Venezuela y el secuestro de su presidente llevada a cabo el 3 de enero de 2026, por más que Maduro sea un líder autoritario e ilegítimo, constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y del orden multilateral basado en reglas por parte de los Estados Unidos de Trump, y como tal debía haber sido condenada sin ambages por la Unión Europea. No ha sido así, salvo España, que sí que ha calificado la conducta correctamente pero sin llegar tampoco a utilizar la palabra condena. Los líderes europeos no lo han hecho por dos razones: antipatía hacia el régimen de Maduro, confundiendo los términos del problema, pero sobre todo por evitar contradecir a Trump. Lo que es desde luego más grave. Más allá de la compleja cuestión venezolana, que por lo que sabemos el presidente estadounidense pretende gestionar directamente, sin ni siquiera contar con María Corina Machado, y por tanto la oposición al régimen, con el único propósito de asegurarse el control de la industria petrolera, las consecuencias de esta acción para el resto del mundo son enormes. Supone un paso más en la deriva imperialista de Washington (con aspiraciones territoriales reconocidas sobre Canadá, Panamá, y Groenlandia), normaliza el uso de la fuerza como método para dirimir los contenciosos internacionales (bombardeos previos sobre Irán y Nigeria), y legitima a aquellos que ya han recurrido a guerras de agresión (Rusia), o podrían estar tentados de hacerlo (China con Taiwán), para alcanzar sus objetivos.