Cómo la nobleza de Córdoba compraba el prestigio de sus hijas para ingresar en un convento

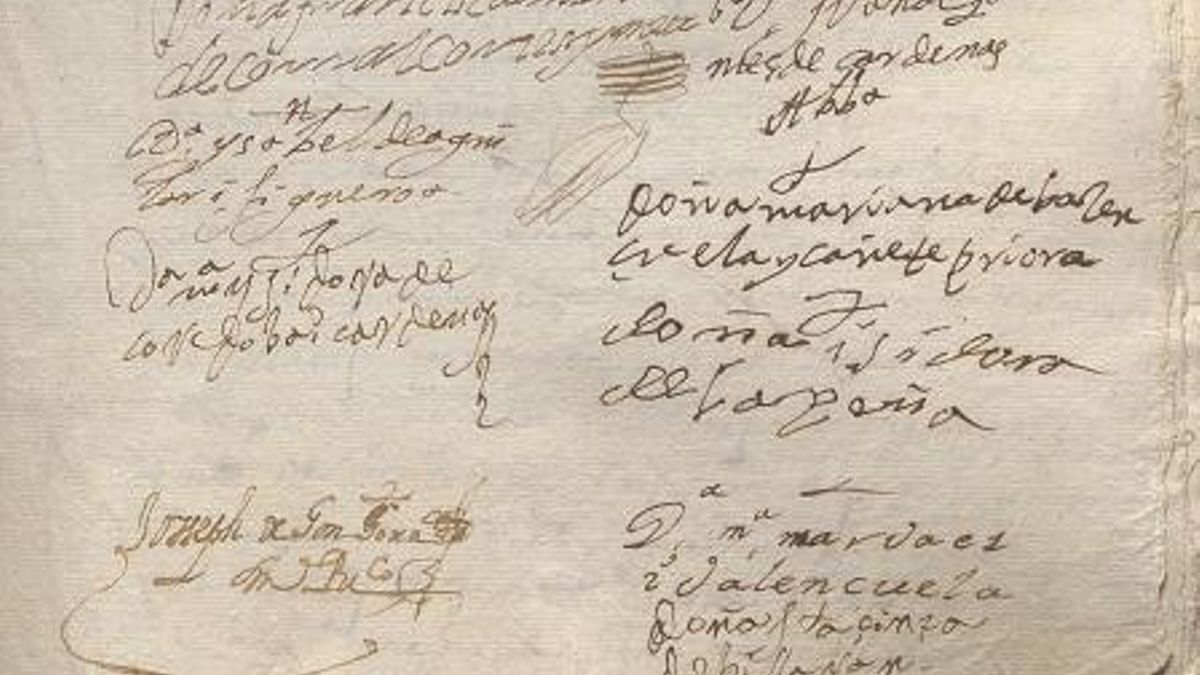

Un documento del siglo XVIII revela cómo las dotes determinaban estatus y poder dentro de los monasterios En la Córdoba del siglo XVIII, la religión, la nobleza y la tragedia se entrelazaban en la vida de las familias adineradas. Así lo atestigua el último documento recuperado por el Archivo Histórico Provincial de Córdoba a través de su sección El Archivo recomienda , que nos permite adentrarnos en la historia de Doña Teresa de Saavedra, hija del primer marqués del Villar, y descubrir cómo la dote determinaba no solo la vida religiosa de las jóvenes, sino también su estatus social dentro de la clausura. La historia comienza en 1717 con el asesinato de Juan Francisco Pérez de Saavedra Feijoo de Novoa, primer marqués del Villar, tras una disputa taurina en la calle del Corpus Christi. En memoria del trágico suceso, el Ayuntamiento de Córdoba renombró la vía, llamándola calle del Marqués del Villar. El Consistorio también colocó un altar con un lienzo de un Nazareno con faroles, que desapareció en 1841. Su muerte inesperada dejó viuda a Francisca María de Corral Cortés y Mesa, y con varios hijos menores de edad. La dote que aseguraba un destino Cinco años después del asesinato, la marquesa decidió asegurar un futuro para su hija Teresa, que entonces tenía con apenas 15 años. Siguiendo una práctica habitual entre la nobleza cordobesa, preparó una cuantiosa dote para que la menor ingresara en el convento cisterciense de Santa María de las Dueñas. Este convento, fundado en el siglo XIV, era entonces la comunidad religiosa femenina más rica de todas las existentes en Córdoba y la segunda de toda la Diócesis. El documento conservado en el Archivo Histórico, fechado en abril de 1722, detalla el acuerdo: la madre se comprometía a entregar 1.000 ducados de vellón -unos 11.000 reales de plata- y aportar anualmente 30 ducados y un cahíz de trigo durante el noviciado, garantizando así el sustento de la joven hasta su profesión solemne. El pago final se haría efectivo un día antes de la toma de velo y quedaría custodiado en el arca del convento. Palacio de los Marqueses del Villar. El velo negro que Teresa recibiría al ingresar no era un simple símbolo religioso: representaba privilegio y estatus dentro de la comunidad. Las monjas de velo negro, en contraste con las de velo blanco, tenían voz y voto en las decisiones del convento, no realizaban trabajos manuales y disfrutaban de mayor autonomía. Solo las hijas de familias adineradas podían permitirse esta posición, mientras que las jóvenes de medios modestos ocupaban el velo blanco, con menor prestigio y más responsabilidades cotidianas. Vocación o estrategia familiar El ingreso de Teresa al convento, cuya motivación no aparece en el documento, plantea hoy una pregunta inevitable: ¿Era fruto de su vocación espiritual o de una estrategia familiar tras la tragedia que marcó a su padre? Probablemente ambas cosas. Para las familias nobles, los conventos eran refugio y escaparate, un lugar donde asegurar a las hijas un futuro respetable y, al mismo tiempo, proteger la integridad del patrimonio familiar evitando la fragmentación de las herencias. El convento de Santa María de las Dueñas desapareció tras la Desamortización del siglo XIX. Hoy, su memoria sobrevive en la plaza del Cardenal Toledo y en el Jardín de las Dueñas, junto a restos arquitectónicos que evocan su pasado. El Archivo Histórico Provincial ocupa, además, hoy la antigua Iglesia de Santo Domingo de Silos, donde fue enterrado el marqués. El caso de Teresa de Saavedra es otro ejemplo de cómo la religión reflejaba las jerarquías sociales. La dote no era solo dinero: era prestigio, influencia y seguridad para las hijas de la nobleza. Mientras unas accedían al velo negro y a la voz en los conventos, otras asumían el velo blanco y la vida más humilde, recordando que incluso la vida religiosa estaba marcada por la desigualdad social y económica.