Todo el día "gestionando emociones": por qué no paramos de hablar como si estuviéramos en la consulta del psicólogo

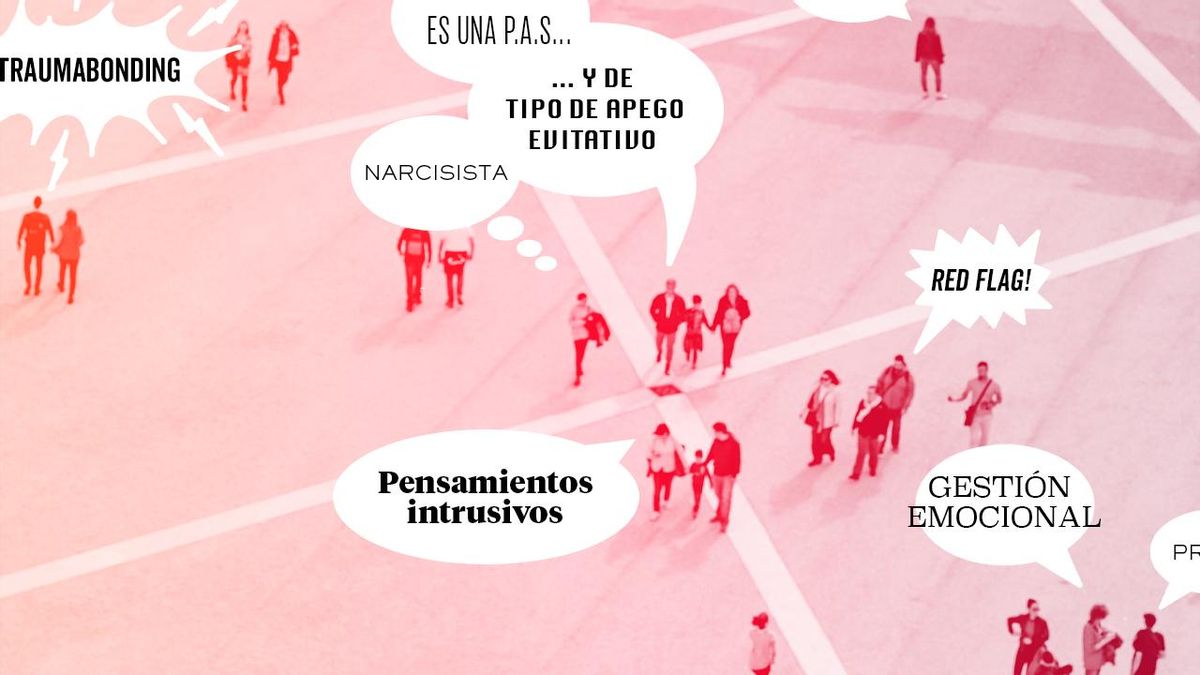

El vocabulario que manejan psicólogos y psiquiatras se ha filtrado desde sus despachos a nuestras charlas cotidianas gracias a la difusión en redes sociales por parte de profesionales y de usuarios anónimos que reparten consejos, experiencias y memes a partes iguales Entrevista - Juan Evaristo, filósofo: “La libertad tiene que ver con descansar a pierna suelta y no con moverse como pollos sin cabeza” Ya no hace falta leer libros especializados de psicología para entender la desregulación de nuestras emociones, aprender a lidiar con un familiar narcisista, establecer límites interpersonales, manejar pensamientos intrusivos, saber identificar a una persona tóxica o comprender cuáles son nuestras red flags. Todo esto, y más, está a un clic de distancia en nuestro teléfono y desde Internet ha contagiado además nuestras conversaciones diarias. No es que todos estemos en terapia, aunque lo aparentemos, pero sí parece que hay más personas buscando algo de ayuda. El lenguaje terapéutico, la colección de términos que manejan psicólogos y psiquiatras, se ha filtrado desde sus despachos a nuestras charlas cotidianas. La salud mental es “el nuevo hablar-de-qué-tiempo-hace”, como lee el ensayo Malestamos , de Javier Padilla y Marta Carmona (Capitán Swing, 2022). Ha ocurrido gracias a su difusión en cuentas de Instagram, TikTok o YouTube, unas veces por parte de profesionales y otras por usuarios anónimos que reparten consejos y memes por igual, y también a las numerosas campañas de concienciación sobre salud mental, que siguen venciendo al estigma. Pero este dominio lingüístico no siempre se puede equiparar con nuestra estabilidad emocional y mucho menos con el grado de acceso a los servicios públicos de salud. De hecho, puede ser resultado de que efectivamente queremos la ayuda, pero recurrimos a fuentes no profesionales porque el sistema sigue sin estar ahí para nosotros. Según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental ( SEPSM ), el 60% de los pacientes que necesitan tratamiento no lo están recibiendo. Las cifras de 2024 apuntan además a que el 29% de la población española sufre algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, de los que el 95% son considerados “comunes”, como la ansiedad, las depresiones leves o los trastornos de sueño. Sin embargo, son estos los que más han aumentado en los últimos años. “Cada vez más personas reconocen la necesidad de cuidar su bienestar emocional y psicológico, lo que les lleva a buscar apoyo profesional”, declaró Manuel Martín Carrasco, presidente de SEPSM, durante la presentación del último Congreso Nacional de Psiquiatría. “Esta mayor sensibilidad social contribuye a derribar estigmas y facilita que la población acceda a terapias y tratamientos que mejoran su calidad de vida”, añadió. Martín Carrasco también destacó que la escasez de psiquiatras para atender esta demanda está llevando al sistema español a una “situación crítica”. Quizás por eso resultan tan atractivas las guías que nos hablan de las “seis veces que pensaste que estabas ayudando pero en realidad estabas contribuyendo a la disfunción” en una relación interpersonal, de cómo distinguir entre la conexión sana con otra persona que ha pasado por un acontecimiento doloroso similar al nuestro, y el “vínculo traumático” que se forma en realidad entre abusador y víctima —lo encontrarás bajo la etiqueta #traumabonding —, o cómo identificar la “luz de gas” en círculos familiares o laborales. Todo en cómodas tarjetitas que puedes consultar mientras esperas en la parada de autobús. Pero ni la filtración de los mensajes enviados por el actor Jonah Hill a su ex eran la mejor manera de aprender a establecer lo que él llamó (equivocadamente) límites personales —que su novia aceptase no ir a practicar surf “con otros hombres” ni que quedara con “mujeres en situación inestable” es otra cosa—, como tampoco lo es esta serie de vídeos de TikTok y el debate generado sobre si un psiquiatra debería derivar a una paciente que se ha enamorado de él. Etiquetas confundidas con diagnósticos “En muchos contextos se utilizan términos que no deberían aplicarse, lo que puede normalizar ciertos comportamientos que quizás no deberían normalizarse, o incluso banalizar y restar importancia a síntomas relevantes”, afirma a elDiario.es la psicóloga Rocío Galán, que alerta especialmente del uso de etiquetas como si fueran diagnósticos clínicos. Si nos hemos acostumbrado a escuchar cosas como “esa persona es tóxica” o “mi ex era un narcisista”, explica Galán, es porque los seres humanos tendemos a intentar “explicar y dar sentido” a las acciones de los demás, “especialmente en situaciones difíciles o dolorosas”. Otras veces recurrimos a esas etiquetas para hablar de nosotros mismos. Galán habla de la tendencia que surgió alrededor del concepto de PAS (persona altamente sensible) , o las distintas teorías del apego. “Se habló de él como si fuera un signo del zodiaco”, recuerda la psicóloga. “Las personas se encasillaban en ‘tipo de apego ansioso’ o ‘evitativo’, usando estas etiquetas como explicación total y absoluta de su comportamiento”. Pero no somos tan fáciles de clasificar. “Parece que se ‘romantiza’ el hecho de tener una etiqueta relacionada con la salud mental, como si eso explicara todos los problemas de la vida de una persona. Se simplifica y reduce de forma excesiva la complejidad del comportamiento humano”, añade. Parece que se ‘romantiza’ el hecho de tener una etiqueta relacionada con la salud mental, como si eso explicara todos los problemas de la vida de una persona. Se simplifica y reduce de forma excesiva la complejidad del comportamiento humano Rocío Galán — Psicóloga A pesar de la proliferación de vídeos en TikTok sobre salud mental, con más de 100.000 millones de visualizaciones a nivel global según este estudio realizado en Canadá, la mayoría de ellos no han sido creados por profesionales, por lo que contienen información engañosa. Entre sus consumidores están jóvenes que, aunque encuentren en estas plataformas el apoyo necesario para buscar recursos de salud mental, “algunos ven este contenido como sustitutivo de un tratamiento médico”. Según concluyeron los autores, “las redes sociales estarían jugando un papel importante en cómo los usuarios viven y entienden su propia salud mental”. Esta nueva realidad ya ha derivado en la llegada de pacientes a la consulta con un diagnóstico que ellos creen tener, pero que no les ha dado otro médico. “Es frecuente que presenten un conjunto de síntomas que han visto en redes sociales y que interpretan como indicativos de un trastorno concreto”, afirma la psicóloga Galán. “En algunos casos, esto puede sesgar la información que aportan sobre sus síntomas, ya que buscan encajar en criterios específicos de un síndrome o diagnóstico determinado”. Galán ejerce tanto en España como en Irlanda y es una de las psicólogas que ha utilizado Instagram para promocionar sus servicios y compartir noticias relacionadas con la psicología, pero intenta evitar que se convierta en un medio de divulgación profesional. “Muchas personas sin formación especializada abordan temas de salud mental desde experiencias personales, etiquetando sus vivencias de forma que consideran adecuada y expandiendo ese contenido erróneo que luego se viraliza”, defiende. “Esto provoca un uso excesivo de etiquetas, tratándolas como diagnósticos cuando no lo son”. Un poster que explica en Instagram cómo disminuir la ansiedad. Y con ese uso, además, van evolucionando los significados. Si el concepto de trauma estaba limitado antes a haber sobrevivido a una agresión, un accidente o un desastre natural, ahora es un paraguas que cubre todo tipo de experiencias negativas. Igual que hablamos de ansiedad sin distinguir entre los nervios puntuales de antes de un examen, o cualquier otra situación estresante, y el trastorno que supone cuando interfiere de manera importante en la vida diaria del paciente. Etiquetamos pero no indagamos “Es muy fácil que incorporemos vocabulario procedente de la psicología, de la lógica de la autoayuda, pero que le estemos quitando ese sentido de transformación que puede tener”, asegura también Maria Medina-Vicent , Profesora de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I. Medina-Vicent ha estudiado recientemente cómo este lenguaje de autoconocimiento ha ido permeando también desde los manuales de liderazgo y gestión de personal, hasta los textos de autoayuda que se reproducen ahora, en miniatura, en redes sociales. Y de ahí que hablemos como si estuviéramos todo el día gestionando nuestras emociones. Pero Medina-Vicent apunta al contexto socioeconómico actual como uno de los detonantes de esta curiosidad por identificar nuestras dolencias y tensiones. El otro fue la pandemia de Covid-19. “Somos testigos de una interiorización de los procesos sociales, así como de una individualización de cuestiones que con anterioridad eran construidas de forma conjunta o a través de la mirada de los/as otros/as”, concluye en su trabajo sobre La difusión del Lenguaje Terapéutico a través de la Literatura Gerencial y de Autoayuda . Estamos en una sociedad enferma en la que uno necesita ‘autoadministrarse’ una terapia que le permita seguir aguantando la misma realidad Maria Medina-Vicent — Profesora de Filosofía y Sociología, Universidad Jaume I Porque una cosa es expandir nuestro vocabulario emocional y otra muy distinta es conocer las causas de los diferentes malestares que nos afectan. Después, además, está la labor de resolverlas. La profesora habla del riesgo de que individualicemos el dolor hasta el punto de ignorar si la causa, además de social, es sistémica. “Estamos en una sociedad enferma en la que uno necesita ‘autoadministrarse’ una terapia que le permita seguir aguantando la misma realidad, pero que les incapacita para actuar de manera política ”, dice Medina-Vicent. Los expertos reconocen que el hecho de que diferentes campañas públicas hayan concienciado a la población sobre la importancia de la salud mental hace que estemos “más abiertos” a hablar de estos temas y a que lo hagamos con más claridad. Sin embargo, también denuncian que podemos caer en la trampa de pensar que, como creemos haber encontrado la etiqueta que da sentido a nuestras emociones, ya estamos listos para seguir adelante, sin necesidad de haber resuelto las causas de nuestros malestares. Yo me lo gestiono “Todo esto sirve para que los individuos puedan seguir con el ritmo de trabajo que les exige el sistema capitalista”, declara Medina-Vicent a este periódico. “Yo tengo un problema en el trabajo, por ejemplo, y eso me genera ansiedad, pero yo esa ansiedad me la gestiono y entonces ya no existe el problema que da lugar a esa ansiedad. Los sujetos van perdiendo capacidad crítica y de autoanálisis, y ese sería el riesgo”. La psicología ha insistido en pedir que seamos nosotros y sólo nosotros quienes asumimos la responsabilidad de nuestras ansiedades, depresiones o ira Eva Illouz — Socióloga La profesora se apoya en la tesis de la escritora y socióloga Eva Illouz, coautora de Happycracia (Planeta, 2018) junto a Edgar Cabanas y autora de Modernidad Explosiva (Katz Editores, 2025). “La psicología ha producido un ejército mundial de expertos para gestionar la fuerza laboral, aumentar la productividad y difuminar el papel que la desigualdad de género, la competitividad y una meritocracia fallida desempeñan en el malestar emocional”, escribe Illouz en este último título. “Ante los esguinces masivos del tejido social que implican el capitalismo, el liberalismo, la globalización y las desigualdades, la psicología ha insistido en pedir que seamos nosotros y sólo nosotros quienes asumimos la responsabilidad de nuestras ansiedades, depresiones o ira”. Medina-Vicent añade que entre los contenidos de autoayuda y autodiagnóstico que nos tientan en las redes sociales conviven discursos distintos. El primero es el que nos inspira a que no dejemos que las emociones nos gobiernen, como “aprende a conducir tus emociones” que, si se hace bien, “tú puedes gestionar tus emociones o saber llevarlas”, dice la profesora de esta versión más sana del autoconocimiento. Pero luego está la otra versión: “Si yo me gestiono bien mi tristeza, quiere decir que a lo mejor la supero más rápido para estar bien, pero no llego a saber por qué estoy triste”, explica. Malestares personales aparte, la socióloga hace referencia a dos cuestiones que plantean también Padilla y Carmona en Malestamos : “¿Cómo puede ser universal que la gente se sienta mal por esto que me pasa solo a mí? ¿Qué es eso de que de esta no salgo por mi cuenta y a base de esfuerzo individual?” Es decir, que con cada post de Instagram que coleccionamos, cada vídeo que explica en cinco pasos cómo estabilizar nuestras emociones, también aprendemos a individualizar esos sentimientos, a pesar de que las causas, como la solución, puedan ser colectivas . “El lenguaje lo que hace al final es aislar a los individuos, y tú te recreas ahí en tu individualidad, es tu burbuja, es tu rollo”, dice Medina-Vicent. Pone el ejemplo de las publicaciones en las que una persona muestra a todo el mundo que está triste o que se va a quedar encerrada dos días en su habitación. “Cuando se hace, se convierte en un espectáculo en el que nos recreamos como sociedad. Eso nos incapacita para imaginar alternativas y para mejorar nuestro bienestar social”, concluye.