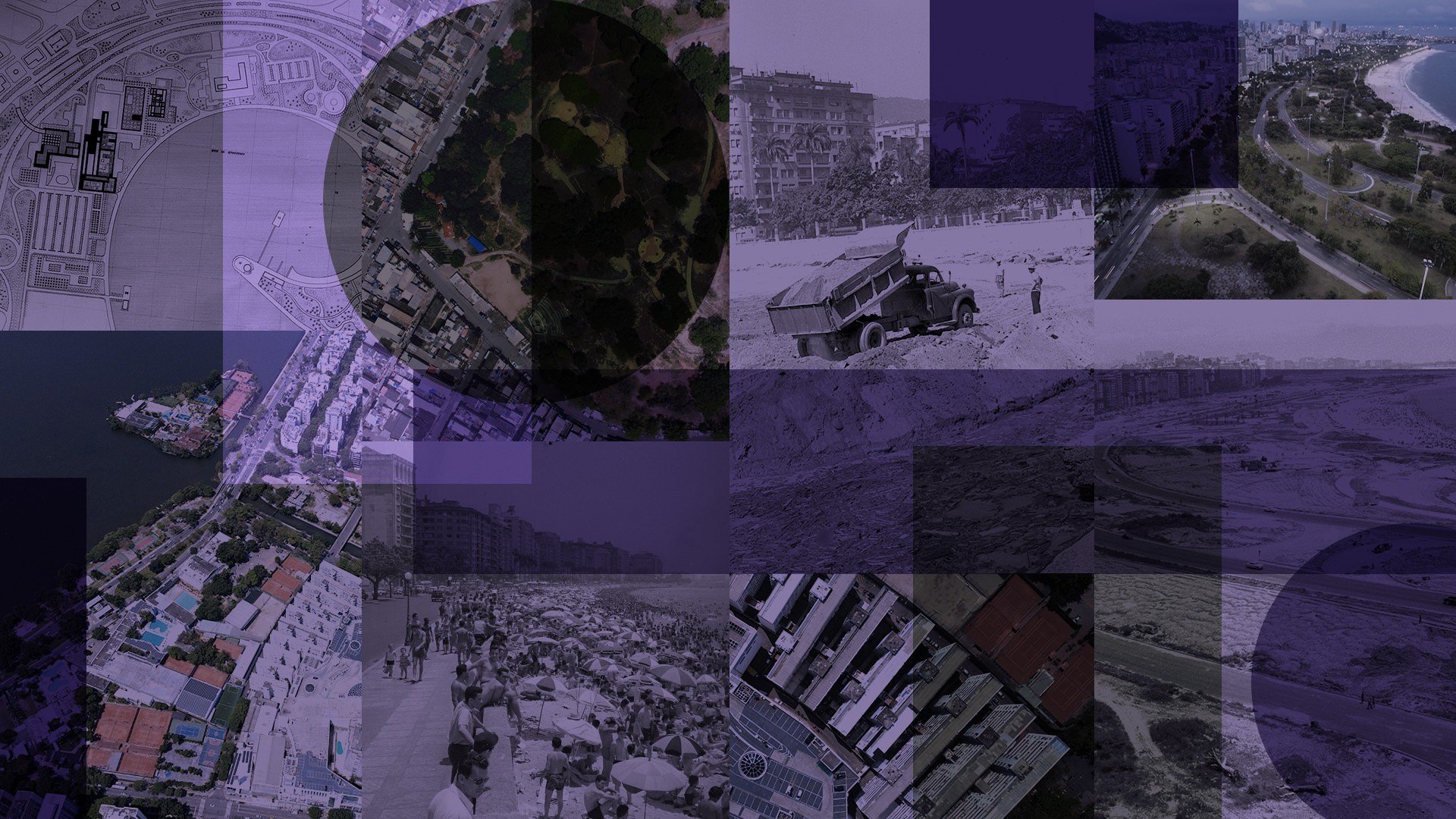

Aterros do Rio: a cidade que só existe porque avançou sobre as águas; na Baía foram aterrados o equivalente a mais de 2,3 mil campos de futebol

A pintura a óleo, em tela oval, mostra um recorte da Lapa no século XVIII. O aqueduto e seus arcos dominam a parte central da imagem. À frente dele, há uma casa grande e branca, em estilo colonial, e a Lagoa do Boqueirão, em torno da qual animais, senhores, crianças e escravizados convivem. Na parte inferior, uma faixa de areia e, colado à moldura, um discreto pedaço de mar. É uma praia. Quase tudo ali mudou. A lagoa virou o Passeio Público. O mar, agora, está a mais de 400 metros de distância. O quadro — atribuído a Leandro Joaquim (1738-1798), no acervo do Museu Histórico Nacional — pode ser visto como síntese do quanto o Rio se valeu de sucessivos aterros para avançar sobre as águas e moldar a paisagem urbana ao longo do tempo. Teresópolis: com história ligada à família imperial e conhecida por matas e montanhas, só agora cidade terá esgotamento sanitário De BRT a VLT: projeto que transforma corredores transporte é aprovado em primeira discussão pela Câmara do Rio Sessentão O mais popular dos aterros, o do Flamengo, completa 60 anos hoje. É relativamente novo se comparado às intervenções pioneiras, mas é de longe o mais famoso. Tanto que os cariocas trataram logo ficar íntimos: quando alguém fala “o aterro”, ninguém tem dúvida de que se trata da área de 1,2 milhão de metros quadrados que a cidade conquistou da Baía de Guanabara, e sobre a qual foi construído, com projeto icônico e reverenciado em todo o mundo, o Parque do Flamengo. A inauguração do parque — que, como sabemos, nasceu da perseverança de Maria Carlota Costallat de Macedo Soares, a Lotta, conjugada ao gênio criativo de Roberto Burle Marx, Affonso Eduardo Reidy e tantos outros — aconteceu em 17 de outubro de 1965 sem palanques, desfiles ou discursos. Nada disso. No lugar, balões coloridos, brincadeiras e até um show do lendário palhaço Carequinha e sua trupe. Era o encerramento da semana da criança daquele ano e acabou virando a data “oficial” de aniversário do parque, que ainda levaria algum tempo até ser concluído. Este ano, a celebração da entrada do marco da cidade no rol dos sessentões, programada para depois de amanhã, acontecerá na mesma toada. — O parque vive sua plenitude sempre aos domingos, por isso escolhemos essa data para celebrar. A festa começa às 8h e vai até 13h, com bolo, atividades para as crianças, brinquedos... Queremos que seja uma celebração única, para o parque inteiro, nada de eventos separados por áreas. O Parque do Flamengo é um só — diz Fernando Nascimento de Souza, presidente do Instituto Lotta. O perímetro do Aterro do Flamengo entra numa conta que dá a medida do quanto a cidade se acostumou a ver boa parte da sua linha de costa ser aterrada e redesenhada. Dados do Instituto Pereira Passos (IPP) mostram que, apenas no período de 82 anos compreendido entre 1942 e 2024, o Rio avançou 16,55 quilômetros quadrados mar adentro, o equivalente a 2.318 campos de futebol como o do estádio do Maracanã. O número impressiona, mas está longe de representar a totalidade de terreno que a cidade fundada em 1565 ganhou em cima do mar, das lagoas e dos alagadiços. — O primeiro aterro do Rio é feito no pé do antigo Morro do Castelo. Ele se estende pela antiga praia de Dom Manuel, que dá origem à atual Rua Dom Manuel, e vai até a Praça Quinze. A praia ia até a antiga Sé. Todo esse trecho é um aterro do século XVIII. O próprio Paço Imperial é inteiramente construído sobre aterro — explica Paulo Knauss, professor do Departamento de História da UFF e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB). À medida que ganhava território aterrado, a cidade perdia algumas de suas colinas originais. A exemplo do Morro do Castelo, o material retirado do desmonte dos morros de Santo Antônio e do Senado, ambos também no Centro, foi amplamente empregado nas empreitadas. Ocupar o espaço era uma motivação importante, mas o impulso aterrador tinha outro viés, o sanitário: cobrir lagoas e pântanos, acreditava-se, impedia a proliferação de doenças. Puro luxo Dizer que a cidade ganhou muito espaço com os aterros é correto, mas pode ser pouco para dar a dimensão do fenômeno. O Rio ganhou um bairro (quase) inteiro desta forma. Boa parte dos pouco mais de sete mil moradores da Urca vive sobre um aterro iniciado nos anos 1920, com os despojos do Morro do Castelo. O ponto da fundação da cidade por Estácio de Sá, logo ali entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, só ganhou vida para valer a partir do aterro nas proximidades. A famosa mureta que atrai cariocas e turistas com vista de tirar o fôlego é, na verdade uma plataforma de observação construída sobre o mar. Até a mais famosa praia do Brasil é fruto — na sua configuração atual — da intervenção do homem. Copacabana foi ampliada, e muito, entre o fim dos anos 1960 e o início da década seguinte. Inaugurada em 1971, a obra alargou as pistas e deslocou a faixa de areia, que também foi aumentada, para longe do seu espaço original. Quem vê uma foto antiga do Hotel Copacabana Palace, inaugurado em 1923, percebe que os hóspedes do centenário cinco estrelas ficavam praticamente com o pé na areia. De quebra, a orla ganhou uma exposição da mais fina arte concebida pelo paisagista Roberto Burle Marx. Além do ondulado calçadão de inspiração lisboeta, o pedaço exibe permanentemente os gigantescos mosaicos criados pelo artista para o canteiro central entre as pistas e a calçada junto aos prédios. Vistos do alto, os desenhos surgem a partir da mescla de pedras portuguesas pretas, brancas e vermelhas. Puro luxo sobre aterro. O avanço sobre o mar é apenas um lado da história dos aterros do Rio. A cidade ganhou bastante terreno no próprio continente também, seja com aterramento de lagoas — como a do Boqueirão do quadro famoso de Leandro Joaquim —, seja com a conquista de terrenos alagadiços que cobriam boa parte do Centro. Outros marcos bem conhecidos da área que é o berço da cidade foram erguidos em locais onde antes havia corpos d’água até meados do século XVIII. Boa parte do Theatro Municipal, por exemplo, está na área onde ficava a Lagoa de Santo Antônio, bem perto do morro de mesmo nome, cujo arrasamento ao longo do século XX forneceu parte do material usado no Aterro do Flamengo. A região onde hoje fica o polo comercial da Saara era, digamos, molhada. O quadrilátero compreendido entre a Avenida Passos e as ruas Senhor dos Passos, Luís de Camões e dos Andradas, incluindo trechos da Buenos Aires e da Conceição, fica na área antes ocupada por uma lagoa sobre a qual há registros de três denominações: da Pavuna, Polé ou Lampadosa. Voltando à Lapa, o Circo Voador e parte da Fundição Progresso ficam na área da antiga Lagoa do Desterro. Na Zona Sul, a Lagoa Rodrigo de Freitas segue firme e forte, cartão-postal queridinho de turistas e cariocas. Mas encolheu bem, quase a metade. Comparando a área de espelho d’água traçada em 1809 pelo tenente-coronel Carlos José dos Reis Senna com a do ano passado são 46% a menos. Saiu de 4,1 para 2,2 quilômetros quadrados. A intensificação dos aterros ali se deu já no século XX, como mostra estudo elaborado pelo IPP tendo como base dados de 1928, 1942, 1975, 1999 e 2024. Ancoradouro na penha Sobreposto ao mapa atual, o desenho de como era a Lagoa há 215 anos mostra que boa parte do Jockey Club do Brasil, do Baixo Gávea, da sede do Flamengo e dos prédios do conjunto conhecido como Selva de Pedra, além da sede náutica do Vasco da Gama, da Sociedade Hípica Brasileira, do campo de beisebol e das igrejas de Santa Margarida Maria e São José... tudo isso, e mais, está em terrenos conquistados por meio de aterros. — Desde o início da ocupação, modificar o espaço é uma forma de adaptação e o aterro é uma dessas transformações. No caso do Rio, os estudos de monitoramento do uso do solo mostram várias funções para esses aterros ao longo do tempo — explica o geógrafo Leandro Souza, gerente de Cartografia do IPP. — Se olharmos para a Zona Norte, no limite com a Baixada Fluminense, vemos uma série de aterros ao longo do século XX. Toda aquela área do Fundão, do Canal do Cunha, da Maré, parte do Mercado de São Sebastião, tudo isso foi aterrado em épocas diferentes, com finalidades distintas. Outra curiosidade envolve o Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Penha, que começou a ser construído em 1635. No século XIX, antes da chegada dos trens aos bairros, embarcações com romeiros partiam do Cais do Valongo, do Porto do Irajá e do Porto de Maria Angu tendo como destino um ancoradouro na base do templo. Na região de Manguinhos, quando a Avenida Brasil ainda não existia, o mar chegava bem próximo ao local onde fica a sede da Fundação Oswaldo Cruz. Quando o primeiro aterro surgiu, foi criado um aeroporto no lugar. Hoje, a área aterrada se estende quase até o Canal do Cunha e integra parte do complexo de favelas da Maré, abrigando, por exemplo, as vilas do João e dos Pinheiros. Como a engenharia explica a cidade Para o urbanista Washington Fajardo, a sucessão de aterros na história do Rio dá um testemunho positivo sobre como a cidade se organizou: — Revela gigantesca capacidade de imaginar, planejar e executar. Sempre se fala muito dos holandeses como experts em engenharia de diques e controle do nível do mar, mas deveríamos considerar que os cariocas já possuíram uma expertise ímpar e estas obras se mantêm íntegras. Embora profundamente ligada à história da cidade, a prática de realizar aterros para avançar e construir — sejam vias, habitações ou parques — foi sendo abandonada nas últimas décadas, dadas as novas realidades climáticas e preocupações ambientais. — O conceito mudou. Aterrar hoje é uma medida extrema, precisa ter um uma justificativa muito forte. Primeiro, porque agride o meio ambiente: manguezais, brejos, várzeas, ecossistemas que na época eram desprezados. Na Praia de Copacabana, próximo ao Posto 6, até hoje tem um ponto ali que é mal resolvido. Na verdade é ali onde a natureza volta e recupera seu espaço — avalia Sydnei Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio (CAU/RJ).