La herencia de plomo del franquismo o cómo la violencia policial siguió viva durante la Transición

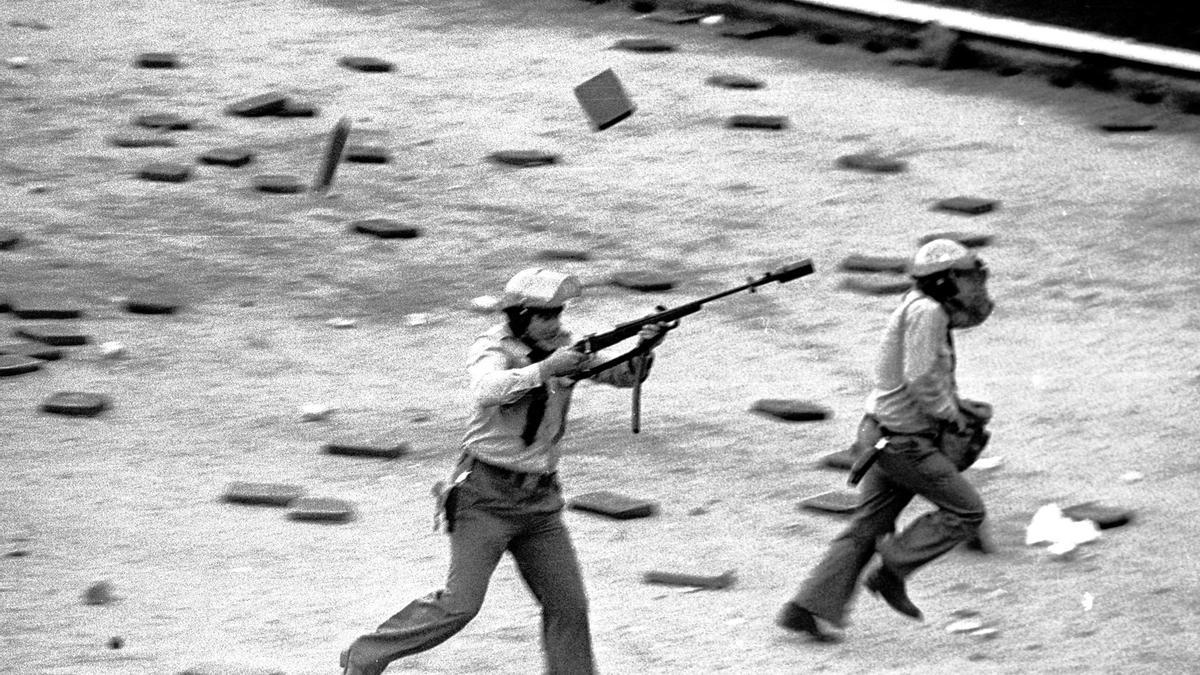

La transición democrática ha sido objeto de numerosos análisis, debates, elogios y críticas. En muchas ocasiones, desde los sectores más críticos se destaca la incapacidad del proceso para romper con las instituciones franquistas. También se hace hincapié en cómo políticos con cargos durante la dictadura se perpetuaron en la democracia. Sin embargo, muchos olvidan que la Transición esconde historias brutales de violencia policial , torturas y represión de los movimientos sociales. Tras la muerte de Franco , la fuerza policial del Estado continuó bajo el control de personas que durante años juraron lealtad al régimen. Aunque de cara a la galería las lealtades cambiaran, muchos prosiguieron con los métodos violentos del franquismo más oscuro. Nadia Gayoso de la Calle , coordinadora de la Red de Mujeres por la Memoria y la Democracia (REDMEM), ha hablado con infoLibre y explica que "la violencia policial durante la transición española no puede considerarse simplemente como una serie de casos aislados ; más bien, era un fenómeno estructural, fruto de la herencia autoritaria del franquismo". Bajo el Gobierno de transición, liderado por Adolfo Suarez, se continuó usando la violencia contra los manifestantes y la relación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantenían con grupos de ultraderecha, como Fuerza Nueva, era habitual. A pesar de que la pena de muerte había sido abolida, algunos métodos violentos del franquismo seguían presentes sin que, en muchos casos, se realizara investigación alguna cuando se recurría a ellos. Gutmaro Gómez Bravo , historiador y experto en memoria histórica, ha explicado a infoLibre que la Policía aún procedía del aparato franquista y por eso utilizaba técnicas de los años 60. El 3 de marzo de 1976 , en la ciudad de Vitoria, 4.000 trabajadores decidieron convocar una huelga aunque todavía quedaban unos días para la aprobación de la ley de relaciones laborales que, tras el franquismo, reconoció por primera vez ese tipo de protesta como un derecho. Los trabajadores se encerraron en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís de la ciudad vasca. La Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y la guarnición de Vitoria de la Policía Armada asaltaron la iglesia con la intención de desalojar a los manifestantes. Lanzaron botes de gas, pelotas de goma y dispararon fuego real contra quienes allí se refugiaban. Cinco hombres, uno de ellos de 17 años , fueron asesinados en uno de los episodios más violentos de la Transición. La Asociación Martxoak 3 recoge las grabaciones de las radios de los policías involucrados en aquella operación y en ellas se puede escuchar cómo los agentes se jactaban de lo que habían hecho: “¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre .” En la transcripción de las mismas grabaciones se puede leer cómo un agente informaba sobre la necesidad de usar fuego real : “Mándennos refuerzos, si no, no hacemos nada; si no, nos marchamos de aquí; si no, vamos a tener que emplear las armas de fuego [...] ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio”, “Gasead la iglesia” . Pedro María Martínez Ocio , de 27 años; Francisco Aznar Clemente , de 17; Romualdo Barroso Chaparro , de 19; José Castillo García , de 32 años; y Bienvenido Pereda Moral , de 30 años, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en unos sucesos sobre los que la justicia militar consideró que no se podía acusar a nadie individualmente. Esto provocó que el caso fuera sobreseído. Sobre las investigaciones, el historiador Gómez Bravo explica que el continuismo de la Transición imposibilitó las investigaciones, ya que "no hay una instancia que garantice que los crímenes se investiguen y se estudien", lo que perjudica también la labor de los investigadores. El País Vasco fue una de las regiones más castigadas por la violencia política y policial durante la Transición. La semana proamnistía de 1977, del 8 al 15 de mayo, miles de personas salieron a las calles para reclamar una ley de amnistía total para los presos políticos. Las primeras manifestaciones fueron reprimidas con dureza por la Policía, pero el día 12 saltó la chispa que desataría una terrible oleada de muerte. Durante una manifestación en Errentería, la Policía disparó fuego real contra los manifestantes que se dirigían a la casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Cinco personas resultaron heridas y Rafael Gómez Jaúregui , de 78 años de edad, murió a consecuencia de las lesiones que las balas le habían provocado. Al día siguiente, las protestas se recrudecieron y se organizaron manifestaciones en todo el País Vasco y Navarra. En Pamplona, la Policía Armada detuvo a José Luis Cano , lo introdujo a la fuerza en un bar del pueblo y, mientras era apaleado, uno de los agentes le disparó un tiro en la cabeza. Todo esto ocurrió ante los ojos del alcalde de Ansoáin , Alfredo García . Durante esa misma fatídica tarde, Luís Santamaría Miquelena , de 72 años de edad, murió de un infarto provocado por el lanzamiento de una pelota de goma contra su balcón mientras se asomaba. Las concentraciones y manifestaciones se sucedieron los días posteriores por de todo el País Vasco y Navarra. La Guardia Civil y la Policía Armada asesinaron a balazos a Manuel Fuentes Mesa y Gregorio Marichalar Ayestarán . La violencia no se limitaba a las manifestaciones: el 15 de mayo Francisco Javier Núñez Fernández fue golpeado por la Policía. Cuando dos días después acudió a la comisaría para denunciarlo, unos individuos le retuvieron y obligaron a beber una botella de coñac y aceite de ricino , provocando su ingreso hospitalario y posterior fallecimiento a causa de una cirrosis hepática . Sobre la violencia policial, Nadia Gayoso explica que gran parte del cuerpo ejercía "el uso sistemático de la violencia física y la intimidación como herramientas de control social". La matanza de los abogados de Atocha es ampliamente conocida como uno de los casos de violencia política más graves de la Transición. Sin embargo, lo que ocurrió durante los días anteriores es para muchos desconocido. La violencia policial se cebó también con las mujeres. El 24 de enero de 1977 , María Luz Nájera acudió a una manifestación por la muerte del joven Arturo Ruíz García , asesinado el día anterior por pistoleros ultraderechistas. Durante las protestas, un agente de Policía disparó desde escasos metros un bote de humo que le impactó en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico. Un joven que se encontraba en la manifestación llevó a Mari Luz desde la calle de Los Libreros hasta a la Clínica de La Concepción donde no pudo ser operada por haber entrado en coma. Mari Luz Nájera murió ese mismo día. No se realizó ninguna investigación y nadie pagó por su muerte. Al día siguiente se organizó un protesta en su memoria a la que acudieron alrededor de 3.000 personas . Gayoso de la Calle afirma que Mari Luz Nájera "se convirtió en un símbolo de la represión policial contra mujeres activistas, pero refleja también cómo la violencia se utilizaba de manera selectiva y simbólica". A día de hoy, Mari Luz Nájera da nombre al salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y a un parque en el distrito de Barajas, donde vivió. Sobre la violencia con la que se emplearon las fuerzas del orden, la coordinadora de REDMEM explica que "casos como el de María Luz Nájera evidencian cómo las mujeres activistas podían ser objeto de agresiones, detenciones arbitrarias o intimidación, siguiendo patrones de represión heredados del franquismo". El 8 de julio de 1978 , en el marco de las fiestas de San Fermín de aquel año, tras la tradicional corrida de toros, unas 50 personas bajaron al ruedo, y un grupo de ellos mostraron una pancarta que rezaba: “Amnistía total presoak kalera. San Fermín sin presos” , desatando en las gradas de la plaza aplausos e insultos al mismo tiempo. Algunos de los portadores de la pancarta se enfrentaron a golpes con quienes proferían los insultos. Acto seguido, 40 miembros de la Policía Armada, provistos de material antidisturbios y comandados por el comisario jefe de Pamplona, Miguel Rubio Rubio, asaltaron la plaza. Los asistentes comenzaron a lanzar las almohadillas de sus asientos, a lo que los agentes respondieron disparando sus armas reglamentarias contra quienes se encontraban en la grada. Las protestas se extendieron a la calle y a las 22:15 de la noche la Policía asesinó a Germán Rodríguez Saiz , de 23 años, de un disparo en la frente . La actuación violenta de las fuerzas del orden fue brutal y sádica, tal y como atestiguan los audios grabados de las comunicaciones desde la central policial. En las grabaciones que se incluyen en el documental Sanfermines 78 de Juan Gautier y José Ángel Jiménez se escucha claramente como el comandante Fernando Ávila ordena, desde la central, a los policías sobre el terreno: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar” . Ávila fue cesado por el gobernador civil Ignacio Llano que más tarde sería también apartado por la actuación de la Policía Armada a su mando, aunque él siempre defendió que no fue cesado sino que presentó su dimisión de manera voluntaria. La brutal actuación de “los grises" se saldó con numerosos heridos, 11 por bala , y la muerte de Germán Rodríguez . En el mismo documental, el propio comisario Rubio afirmó que la orden de entrar a la plaza se trató de un malentendido y que él no dio esa orden sino que se malinterpretaron sus palabras. En general, el entonces jefe de la policía Miguel Rubio también ha negado en entrevistas haber dado la orden de disparar las ráfagas que acabaron con la vida de Germán y prácticamente cualquier orden relacionada con la actuación policial, a pesar de ser él quien estaba a cargo del dispositivo. Nunca se llevó a cabo ninguna investigación judicial sobre la actuación de los agentes que acabaron con la vida de Germán . El 26 de junio de este mismo año, se aprobó una proposición no de ley impulsada por EH Bildu en la Cámara Baja con el fin de desclasificar los documentos que guardan relación con estos sucesos. Esta iniciativa recibió el apoyo del PSOE y del resto de socios de investidura. Gutmaro Gómez Bravo explica que gran parte de la información se encuentra en los archivos de la Policía pero que "no hay voluntad de mostrar esa documentación y digitalizarla". A pesar de los esfuerzos de las familias y asociaciones, los responsables de muchos de estos casos continuarán siendo un misterio por la deliberada ausencia de investigación. Sobre esto Gómez Bravo afirma que "los documentos siguen en manos de quienes se perpetuaron con la violencia en el franquismo". Además, explica que en otros casos, como el de Salvador Puig Antich , la Policía modificó pruebas como la autopsia. Según Gómez Bravo , si lo hicieron una vez, sería posible que hicieran lo mismo en otros casos. Las asociaciones de victimas de toda España continúan buscando justicia a día de hoy, luchando por la desclasificación de los documentos relacionados con estos acontecimientos.