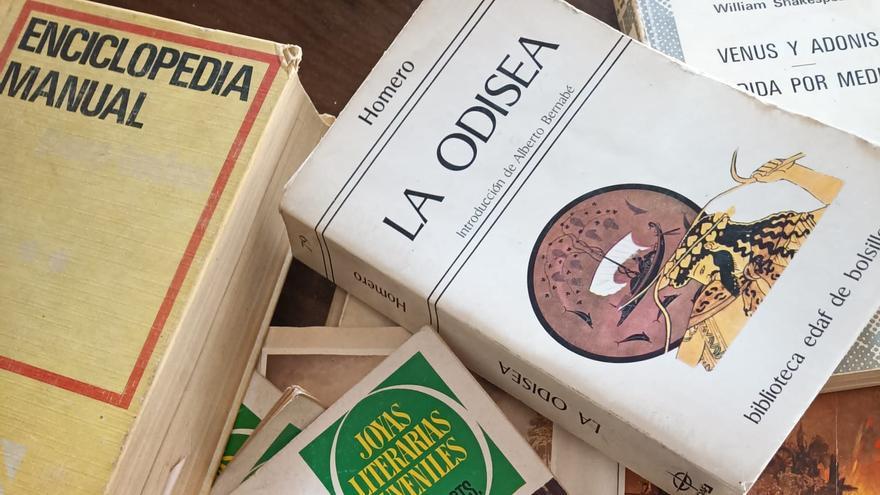

Cultura general

Desde adolescente tuve la extrema necesidad de «tener una cultura». No ya por afán de destacar (que también), sino por la necesidad de organizar ese tsunami de realidad que le viene a uno encima cuando sale de la «caverna» de la infancia. Conocer la historia de nuestra especie, estudiar las civilizaciones que nos precedieron, viajar por los mapas del atlas, leer a los clásicos, entender lo que la ciencia dice del mundo, pelearse con los libros de filosofía … Todo ello era un modo de defenderse de una existencia que descubrías por vez primera como abrumadoramente incierta, dolorosa, compleja y absurda. A más conocimiento – pensaba – menos incertidumbre, más prudencia para afrontar las cosas, más capacidad para dotar de sentido a la vida, y más caminos para ser bueno y feliz…