Salzburg-Festspiel-Resümee: Es herrscht Krieg – auch auf der Bühne

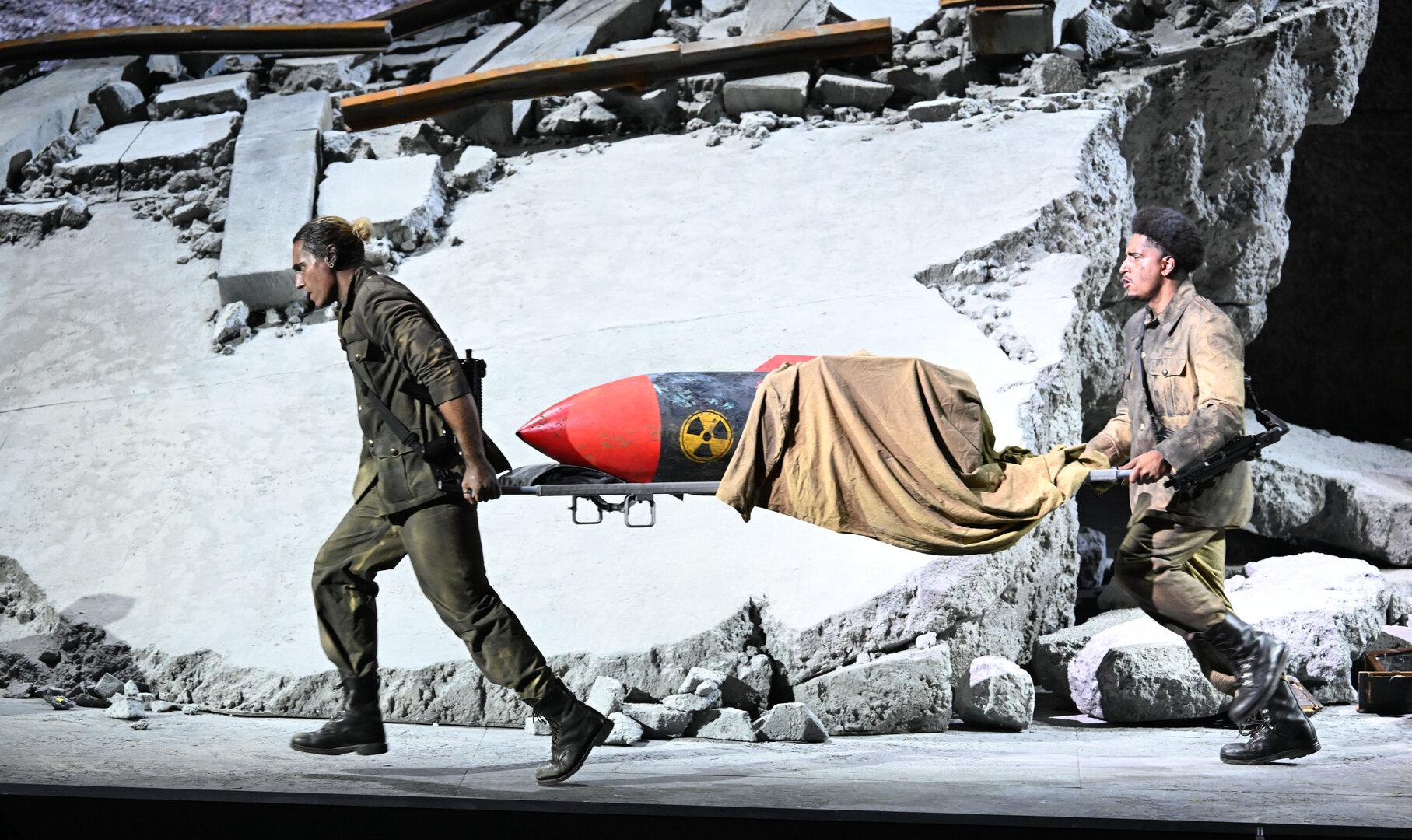

Sechs Wochen (bis 31. August) machten die Salzburger Festspiele Programm. Aber die Show stahlen ihr andere. Die Gaza-Aktivisten zum Beispiel mit ihrer Störaktion bei der Eröffnung in der Felsenreitschule. Ein Mitarbeiter hatte ihnen von innen die Tür geöffnet – und die Polizei irrte durch den falschen Arkadengang. Wolf Haas hätte es für einen Brenner-Roman nicht skurriler erfinden können: Die Aktivisten präsentierten stolz Ausweise mit dem Schriftzug „Salzburger Festspeiben“. Seit damals herrscht Stillschweigen, es wird ermittelt, und nichts mehr kam den Festspielen in die Quere. Abgesehen von den fünf riesigen Frauenköpfen des katalanischen Künstlers Jaume Plensa, die bis Ende August auf dem Residenzplatz standen. Sie waren der Eyecatcher schlechthin – und das beliebteste Selfiemotiv (wenn Philipp Hochmair, der Jedermann, gerade mal nicht mit Zigarre posierte). Und sonst? Bundeskanzler Christian Stocker empfing seinen Kollegen Friedrich Merz, Festspielpräsidentin Kristina Hammer die Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Man fragte sich, ob Altlandeshauptmann Wilfried Haslauer auf Hammer folgen wird, und Altpräsidentin Helga Rabl-Stadler flogen wieder die Herzen zu: Sie wurde andauernd gesehen – wie auch Galerist Thaddaeus Ropac. APA/BARBARA GINDL Die Köpfe von Jaume Plensa auf dem Residenzplatz waren eine Wucht. Das Trinken machte keinen Spaß mehr: Für 0,1 Liter offenen Weißweins der Sorte Grüner Veltliner verlangte der eine oder andere Gastronom fast zehn Euro. Die Bilanz der Festspiele aber mundete wieder: Nach 174 Aufführungen in 45 Tagen an 16 Spielstätten gab das Direktorium eine Auslastung von 98,4 Prozent bekannt. Es seien 256.600 Gäste aus 88 Ländern gezählt worden, davon aus 49 außereuropäischen Nationen. Die Einnahmen betrugen 31,14 Millionen Euro. Musik: Viele Erfolge jenseits großer Hitopern Kaum hatte das Musikprogramm der Salzburger Festspiele 2025 so richtig begonnen, gab es schon die erste künstlerische Erregung: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte den Wiener Philharmonikern vorgeworfen, ihren internationalen Ruhm aufs Spiel zu setzen und nicht mehr zwingend das angemessene Festspielorchester zu sein. Zu viele Entwicklungen seien verpasst worden, die Konkurrenten mittlerweile besser. Im Konzertbereich begegnet die Philharmoniker dem Gegenwind mit einigen herausragenden Interpretationen, da waren sich Besucher und Kritiker einig. Im Opernbereich jedoch war es schon auffallend, dass zentrale Produktion nicht in ihren Händen lagen, wohl deshalb, weil Spezialensembles tatsächlich kompetenter sind für Teile des Repertoires. APA/BARBARA GINDL Im unterirdischen Bunker: Händels „Giulio Cesare in Egitto“. Die Eröffnungsproduktion, Händels „Giulio Cesare in Egitto“, wurde von Emmanuelle Haïm am Pult des Le Concert d’Astrée dirigiert, zweifellos höchst versiert, wenn auch recht eindimensional. Christoph Dumaux begeisterte in der Titelpartie, die Inszenierung von Dmitri Tcherniakov im Bunker zählt nicht zu seinen Besten. Neue(re) Musik Aber nicht nur Barockoper war kein Fall für die Wiener Philharmoniker, sondern auch die neueste Oper im Programm, „Die drei Schwestern“ (aus 1998) von Peter Eötvös, die vom Klangforum Wien unter Maxime Pascal, in der Inszenierung von Evgeny Titov und mit einer erstklassigen Sängerbesetzung (ein Hoch auf die Countertenöre bei diesen Festspielen!) heftig akklamiert wurde. Die Wiener Philharmoniker selbst spielten einen von Peter Sellars dezent in Szene gesetzten Schönberg-/Webern-/Mahler-Abend und zwei große Opernproduktionen: Donizettis „Maria Stuarda“ sowie die Wiederaufnahme von Verdis „Macbeth“. Bei der Belcanto-Oper enttäuschte das Dirigat von Antonello Manacorda (und somit die musikalische Gestaltung), dafür gab es Zustimmung für die Regie von Ulrich Rasche mit drei riesigen Scheiben und für Lisette Oropesa in der Titelpartie. „Macbeth“ mit Philippe Jordan am Pult der Philharmoniker war hingegen auch ein musikalisches Ereignis mit einer bestechenden Asmik Grigorian als Lady Macbeth und einer leicht weiterentwickelten, die Brutalität der Geschichte psychologisch raffiniert analysierenden Inszenierung von Krzysztof Warlikowski. Insgesamt werden diese Festspiele als gute in Erinnerung bleiben. Intendant Markus Hinterhäuser ist es gelungen, ein außergewöhnliches Programm jenseits großer Hitopern, mit einem enormen Anteil an Werken des 20. Jahrhunderts (vor allem im Konzertbereich) und in teils packenden Konstellationen künstlerisch kompetent zur einer Selbstverständlichkeit zu machen. Ein eher kümmerliches Schauspielprogramm Ende November 2024 feuerte das Direktorium der Salzburger Festspiele die Schauspielchefin – begründet mit wenig haltbaren Vorwürfen. Wenig später ruderte es zurück: Man einigte sich mit Marina Davydova, die erst zwei Jahre zuvor auf Wunsch von Intendant Markus Hinterhäuser bestellt worden war. Der wahre Grund für den Rausschmiss dürfte gewesen sein, dass Davydova ein prononciertes Programm vorschwebte, das nicht zu den Festspielen passt – und die Besucher eher vergrault. In den letzten Jahrzehnten hatte das Schauspiel sukzessive gegenüber der Oper, mit der sich weit mehr Einnahmen lukrieren lässt, an Terrain verloren: Große Eigenproduktionen waren selten geworden. Wie es mit dem Theater, dem Metier von Gründer Max Reinhardt, weitergehen soll, will Hinterhäuser erst im Oktober, nach einer Klausur, darlegen. Wer auch immer verantwortlich sein wird: Er oder sie (oder gar ein Kuratorium?) kommt erst 2027 zum Zug. Das nächstjährige Programm soll Hinterhäuser bereits „mit einem Mitarbeiter“ fertig geplant haben. Das muss noch nicht beunruhigen. Denn eine noch stärkere inhaltliche Verzahnung mit dem Musiktheater wäre nur logisch. In Ansätzen gab es eine solche auch heuer – thematisch (Krieg) wie in spektakulären Endzeitstimmungsszenerien. Und doch ging man mit dem Schauspiel heuer stiefmütterlich um. Auch deshalb, weil das Programm im Spätherbst 2024, als Davydova zu gehen hatte, bereits fixiert und quasi unabänderlich war. Es wurde daher bloß exekutiert. Und es war kümmerlich. Als Gastspiele präsentierte man „Four New Works“ von Lucinda Childs – und „Le Passé“ von Julien Gosselin nach Leonid Andrejew, der im Schatten von Gorki und Tschechow stand. Wer die Produktion sah, wusste warum. Aber das Herz von Davydova schlägt eben für ihre Landsleute. Und so dramatisierte Kirill Serebrennikov in einer Koproduktion mit Düsseldorf den Roman „Der Schneesturm“ von Vladimir Sorokin. August Diehl und Filipp Avdeev – als deutscher Herr und russischer Knecht – begeisterten in einer Odyssee durch eine Schneehölle. Um den halben Preis Als Koproduktion mit der Burg verdichtete Dušan David Pařízek „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus auf etwas mehr als drei Stunden und eine aktuelle, dick unterstrichene Aussage: Die Medien befeuern den Krieg. Wie die Szenenfolge, die zur Revue zerfasert, in Wien wirkt, wird man ab 5. September beurteilen können – um den halben Preis. APA/BARBARA GINDL Den größten Jubel generierte die konzise „Jedermann“-Inszenierung, die Hinterhäuser bei Robert Carsen in Auftrag gegeben hatte. Gegenüber 2024 änderte sich nichts Wesentliches. Die Cashcow hat das Zeug zum Longseller.