Nentershausen - Einbrecher plündern Kita und fliehen

Unbekannte hebeln Fenster auf, stehlen Bargeld. Sachschaden rund 500 Euro.

Unbekannte hebeln Fenster auf, stehlen Bargeld. Sachschaden rund 500 Euro.

Nach dem Rauswurf der CDC-Chefin übernimmt ein enger Vertrauter von Gesundheitsminister Kennedy die Leitung. Dieser dürfte seinen impfkritischen Kurs mittragen.

Drei Millionen Euro Abgang im Vorjahr bei den beiden Kufsteiner Altenwohnheimen haben die Verantwortlichen jetzt offensichtlich handeln lassen. Pflegedienstleiter Robert Stotter übernimmt vorerst die Leitung.

Am "Crazy Cheese"-Messestand in Deutschland wurde auf einem großen Banner mit einem verlockenden Angebot geworben: 100 Gramm Käse für 1,90 Euro. Eine Besucherin wollte sich ein Stück Käse gönnen, doch als sie den Betrag sah, traute sie ihren Augen kaum: Für 709 Gramm wurden ihr knapp 240 Euro berechnet. Stück Käse kostete knapp 240 Euro Einem Bericht des deutschen Online-Nachrichtenportals idowa.de zufolge beklagt die betroffene Kundin Claudia B. "Abzocke" . Der Wiener Roland Ludomirska , Gründer und Geschäftsführer des Käse-Unternehmens "Crazy Cheese Manufacture", dementiert die Vorwürfe. Kundin beklagt "Abzocke" Vorgefallen sei das Ganze am 17. August auf der Ostbayernschau in Straubing . Der exzentrische Unternehmer stand selbst hinter dem Verkaufsstand und verkaufte Claudia B. das teure Stück Käse. Gegenüber heute erklärte die Messebesucherin: "Einen Betrag habe ich nie gehört oder gesehen, bevor ich den PIN eingab." Claudia B. Fast 240 Euro musste die Kundin für 709 Gramm Käse hinblättern. Kunden verlangte Geld zurück – ohne Erfolg Nach der Zahlung forderte die Kundin ihr Geld zurück, was Ludomirska jedoch ablehnte. Wie heute weiter berichtet, informierte Claudia B. daraufhin die Polizei. Eine strafrechtlich relevante Täuschung konnten die Beamten allerdings nicht feststellen , empfahlen der Frau aber eine zivilrechtliche Prüfung. "Crazy Cheese"-Chef dementiert Vorwürfe Der "Crazy Cheese"-Gründer weist sämtliche Vorwürfe von sich. In einer Stellungnahme gegenüber heute erklärte Ludomirska: "Alle Preise sind klar und gut sichtbar direkt am Käselaib ausgeschildert. Ich habe den Preis am Gerät eingegeben, ihn der Kundin genannt und am Display angezeigt, bevor sie den PIN eintippte." Die Kundin solle das Gewicht selbst bestimmt haben – Ludomirska habe lediglich nach ihren Vorgaben gehandelt. Der Wiener erwägt nun sogar rechtliche Schritte , da die Käuferin den Ablauf am Stand gestört und dadurch einen Umsatzverlust verursacht haben soll. "Sie stellte sich vor den Stand, beschimpfte mich in aggressivem Ton und rief mehrmals: 'Kaufen Sie hier nicht!'", berichtete der Unternehmer im Gespräch mit heute .

![Starregisseur Darren Aronofsky: „Die Neunziger waren paradiesisch, dann haben wir es vermasselt“ [premium]](https://img.diepresse.com/public/incoming/aizdlp-Caught-Stealing-Film/alternates/ORIGINAL/Caught%20Stealing%20Film)

In dem Gangsterthriller „Caught Stealing“ feiert Darren Aronofsky seine Heimatstadt New York. Über die hoffnungsvolle Zeit vor 9/11, verrückte Tanzverbote und die ungebrochene Kraft der Schmelztiegel-Idee.

![Wie steht’s ums Radwegenetz in Österreich? [premium]](https://img.diepresse.com/public/incoming/kgupev-_FVZ3562.jpg/alternates/ORIGINAL/_FVZ3562.jpg)

Das Radfahren soll attraktiver werden – und ein Forschungsprojekt des AIT trägt dazu bei. Das Ziel: Schwachstellen im Radwegenetz aufzuspüren und zu beseitigen. Österreich könnte damit Vorreiter für ein gesamteuropäisches Radwege-Monitoring-System werden.

TORBOLE/RIVA DEL GARDA. Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel haben erneut große Schäden in Norditalien verursacht, betroffen war auch die bei Touristen beliebte Region rund um den Gardasee.

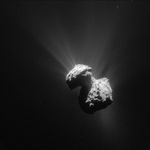

Wie Forscher:innen am Grazer Institut für Weltraumforschung mit Raumsonden, Simulationen und Experimenten den Ursprung des Sonnensystems ergründen

Ein Teil der Wagramer Straße wurde so umorganisiert, dass er begrünt werden konnte. Das Konzept der Pariser Gartenstraßen will die Stadt Wien abwandeln

Unzählige KI-Möglichkeiten, überzeugende Hardware und ein Format, das von normalen Flagship-Phones nicht mehr zu unterscheiden ist

Der Wissenschaftler Pavel Brunssen hat darüber ein Buch geschrieben, in dem es auch darum geht, was uns der Fußball über Antisemitismus und Erinnerungskultur in Europa erzählen kann

Fast jeder und jede kennt die Situation, dass ein Paket unauffindbar ist. Doch wer trägt in einem solchen Fall die Verantwortung – Zusteller, Händler oder Konsumentin?

Wie echte Sporthelden sehen sie auf den ersten Blick ja nicht aus. In ihrem Zwilch , diesen seltsamen Hosen, die einer riesigen Windel ähneln. Dazu die trachtigen Hemden , unter denen sich gerne ein zünftiges Bäuchlein versteckt. Und dann tollen sie in dieser Aufmachung auch noch im Sägemehl herum wie kleine Kinder. Die spinnen, die Schweizer! So ignorant und gemein kann natürlich nur jemand sein, der sich noch nie näher mit dem Volkssport der Eidgenossen beschäftigt hat. Das Schwingen, oder Hosenlupf , wie es in der Schweiz auch heißt, eine eigene Form des Rangelns , ist bei unseren Nachbarn Kulturgut , Spitzensport und Publikumsattraktion in einem. APA/KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Große Euphorie Wie lässt es sich sonst erklären, dass an diesem Wochenende 350.000 Besucher in die 4.000-Seelengemeinde Mollis im Kanton Glarus pilgern, um dort das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest zu zelebrieren? Wie wäre es sonst möglich, dass ein Schwinger ( Christian Stucki 2019) in der Schweiz zum Sportler des Jahres gewählt wird – noch vor Tennis-Legende Roger Federer und den heimischen Fußball- und Skistars? „Das Schwingen hat in den letzten 15 Jahren einen richtigen Schub gemacht“, erklärt Marcel Perren, Sportreporter, der für den Schweizer Blick seit Jahrzehnten den Volkssport verfolgt. Er hat auch den Imagewandel des Schwingens miterlebt. Früher war das Schwing- und Älplerfest ein Treffpunkt für Senner, Bauern und Menschen aus den ländlichen Gegenden . "Inzwischen siehst du dort im Publikum fast so viele gepiercte Bauchnabel wie Älplerhemden.“ EPA/MICHAEL BUHOLZER Viel Bier Für das große Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, das in dieser Form alle drei Jahre stattfindet, wurde in Mollis das größte mobile Stadion der Welt errichtet. Die 56.500 Sitzplätze reichen allerdings nicht, um dem Ansturm Herr zu werden. „Die hätten auch 100.000 Tickets verkaufen können“, sagt Blick-Reporter Marcel Perren. Auch andere Kennzahlen dieser dreitägigen Veranstaltung sind rekordverdächtig. 47 Fußballfelder groß ist das gesamte Areal. Auf die Besucher des Sport-Volksfests warten 450.000 Würste und vier Tonnen Ruchbrot , in den Fässern und Flaschen lagern 265.000 Liter Bier und 5.400 Liter Schnaps . In der Mitte des Geländes steht ein 20 Meter hoher, 30 Meter langer und 182 Tonnen schwerer Muni aus Holz. EPA/MICHAEL BUHOLZER Lange Tradition Besagter Muni ist neben den Schwingern der eigentliche Hauptdarsteller dieser Veranstaltung. Denn genau so ein Muni, ein besonderer Zuchtstier , winkt dem Sieger am Sonntag als Hauptpreis . Die Ehrenrunde des Schwingerkönigs mit dem Stier durch den Wettkampfring aus Sägemehl gehört genauso zur guten alten Tradition wie die Überreichung eines Kranzes aus Eichenlaub. Das Schwingen ist nahezu ein reines Phänomen der Deutsch-Schweiz . Im Tessin und in den französischsprachigen Kantonen des Landes schüttelt man über die Männer im Zwilch nur den Kopf. Das Gros der Schwinger-Stars kommt aus dem ländlichen Raum, wo dieser Sport auch seinen Ursprung hat. Einst waren es Landwirte, Metzger und Zimmerer, die im Ring ihre Muskeln spielen ließen. Bis ins Jahr 1998 war das Schwingen noch eine komplett werbefreie Zone , Verstöße wurden – Karl Schranz lässt grüßen – streng geahndet. Nur im Sägemehl-Ring sind Sponsoren bis heute verboten . APA/KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Der erste Millionär Inzwischen sind die besten Schwinger allesamt Profis , die nur pro forma einer Arbeit nachgehen. Athleten wie Joel Wicki , der Schwingerkönig von 2022, sind gefragte Werbetestimonials und verdienen bis zu einer Million Euro im Jahr . Verantwortlich für diesen Boom war in erster Linie Kilian Wenger , der Schwingerkönig von 2010 gilt als Popstar des Schwingsports. „Früher waren die Schwinger mit einem gröberen Bauch ausgestattet. Aber Wenger hatte Sexappeal und hat das Publikum aus den urbanen Gebieten in den Sägemehlring gezogen. Er war der erste Millionär “, berichtet Reporter Marcel Perren. Hohe TV-Quoten Diese Popularität rund um die Schwinger nimmt inzwischen ungeahnte Dimensionen an. Am Wochenende wird das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Fernsehen voraussichtlich erstmals die 1-Million-Zuseher-Marke knacken . Das sind Top-Einschaltquoten , wenn man bedenkt, dass die Bilder nur in der deutschsprachigen Schweiz übertragen werden. „Nur das Lauberhornrennen und die Ski-WM kommen über eine Million“, weiß Experte Marcel Perren.

Der Brucker KPÖ-Gemeinderat Jürgen Klösch will eine Initiative gründen, die den Eislaufplatz betreibt. Die Stadt müsste allerdings die Personal- und Stromkosten übernehmen.

Eine schöne MB-Tour samt gemütlicher Einkehrmöglichkeit ist in Obsteig auf den Simmering möglich. Achtung: Derzeit nicht zu schnell abfahren!

Rätseln, raten, knobeln: Welcher Artikel verbirgt sich hier wohl dahinter? Setzen Sie die Buchstaben gekonnt ein und erraten Sie Schlagzeilen der Tiroler Tageszeitung.